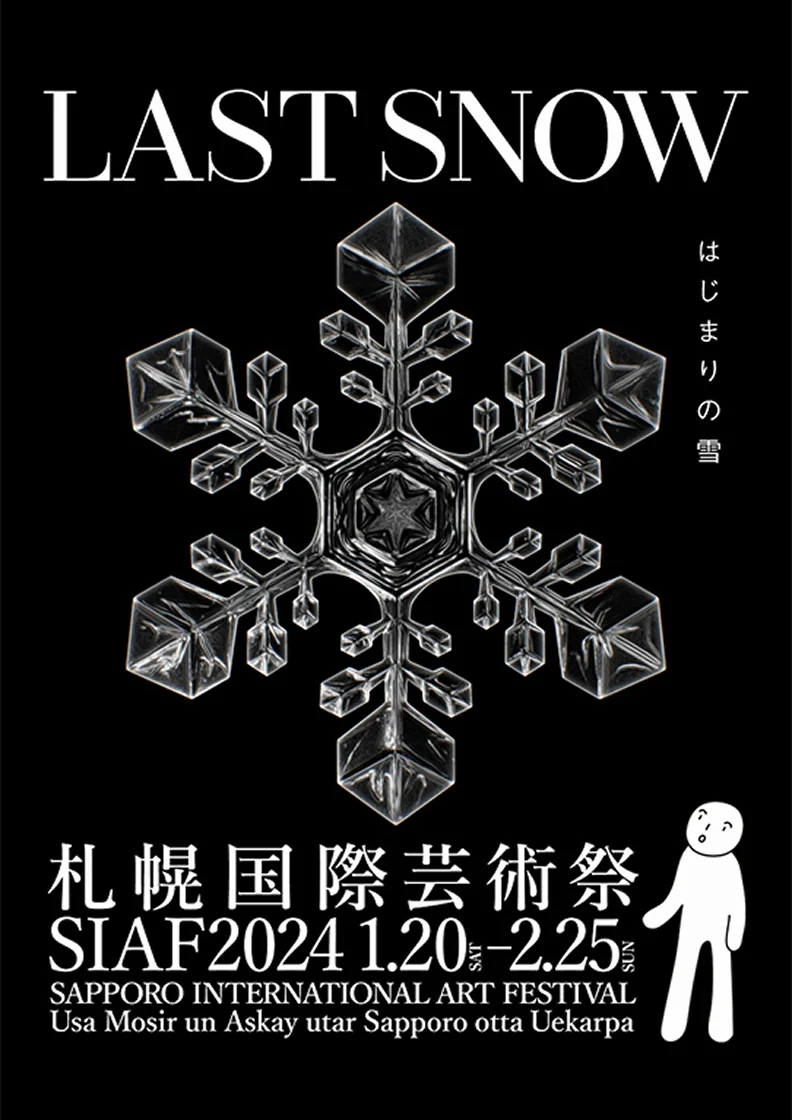

札幌国際芸術祭2024

6年ぶり そして初の完全冬開催となったサイアフ2024 ディレクターに小川秀明を迎え テーマLAST SNOWとサブテーマはじまりの雪Where the Future BeginsUpasteを掲げ 気候変動や札幌の気候文化などを切り口にアートとテクノロジーで未来の社会像を問いかけました

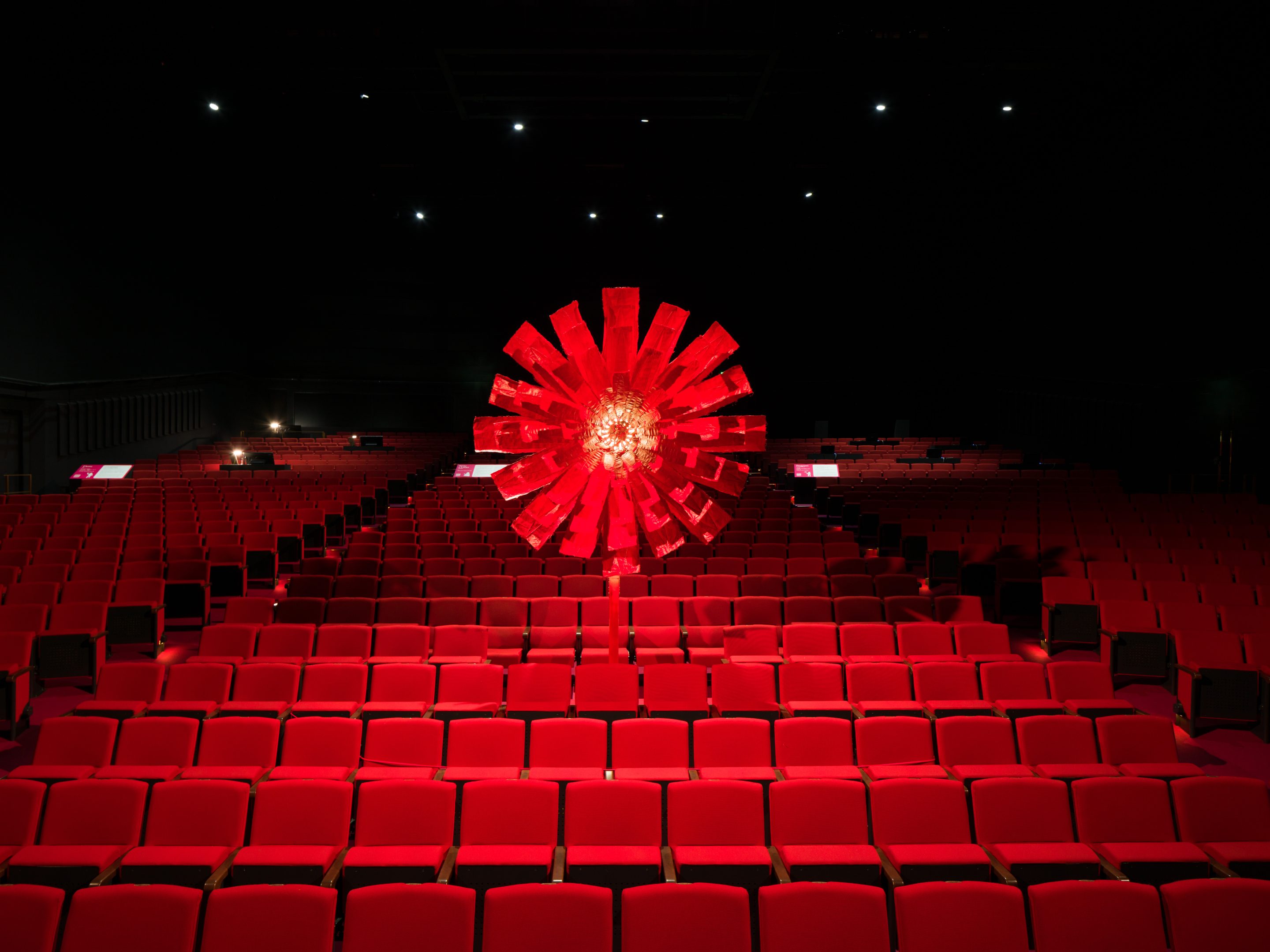

東1丁目劇場施設を未来劇場として活用したほか モエレ沼公園など市内6拠点をメイン会場と定め 次世代を育むサイアフスクールもスタート さっぽろ雪まつりとの連携や雪や冬季の魅力を活かした展示など 冬の都市の新たな可能性を示しました

- テーマ

- LAST SNOW

- サブテーマ

- はじまりの雪日本語 <br>Where the Future Begins英語 <br>ウパㇱテアイヌ語

- 開催期間

- 2024年いちがつ20日にがつ25日 / 37日間 <br>札幌芸術の森美術館2023年1にがつ16日2024年さんがつ3日 <br>さっぽろ雪まつり大通2丁目会場2024年にがつ4日11日

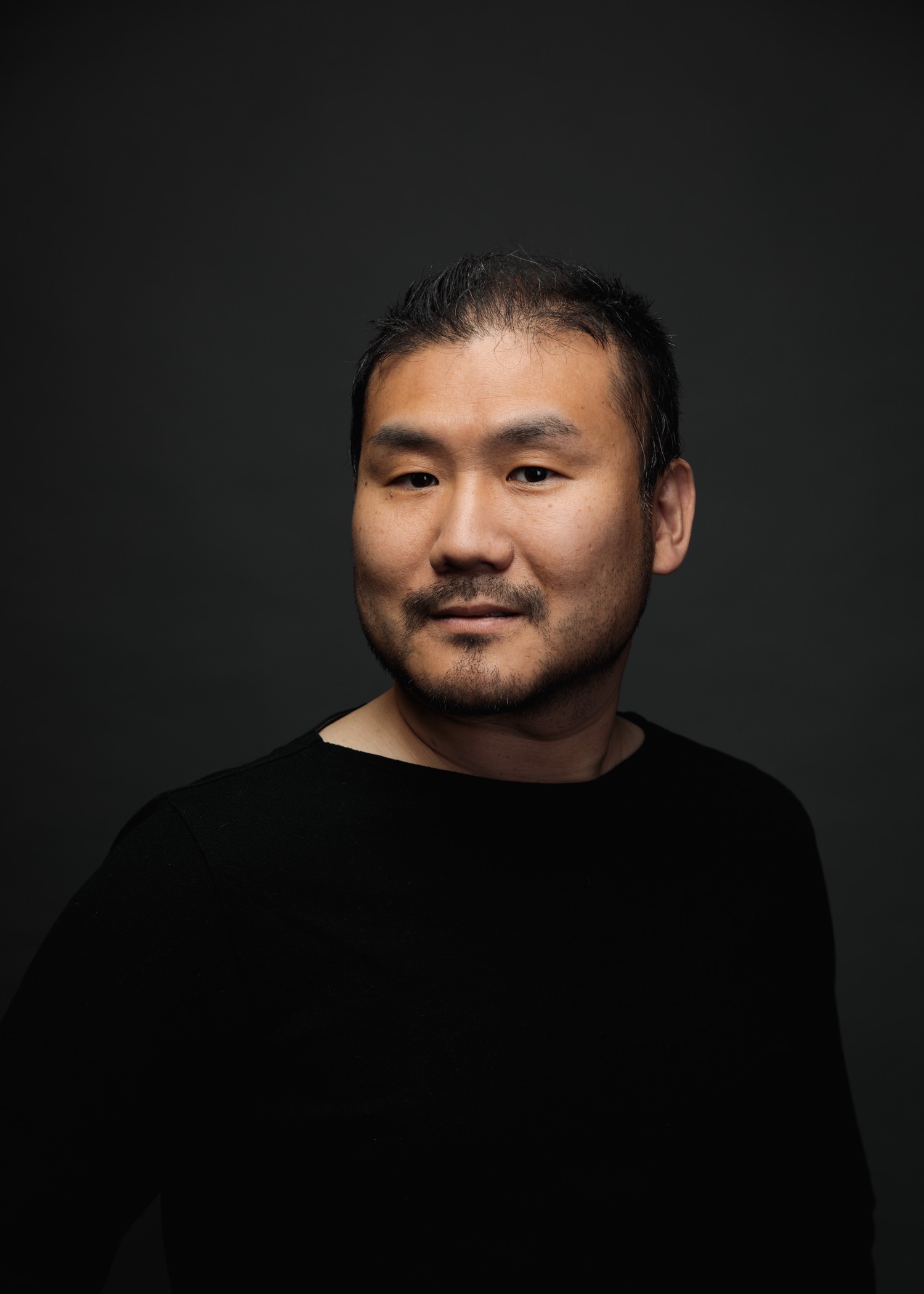

- ディレクター

- 小川秀明

ディレクター:小川秀明

- テーマ

- LAST SNOW

- サブテーマ

- はじまりの雪日本語 <br>Where the Future Begins英語 <br>ウパㇱテアイヌ語

- ディレクター

- 小川秀明

- 開催期間

- 2024年いちがつ20日にがつ25日 / 37日間 <br>札幌芸術の森美術館2023年1にがつ16日2024年さんがつ3日 <br>さっぽろ雪まつり大通2丁目会場2024年にがつ4日11日

ディレクター総括2024

芸術と公共の交点 サイアフ2024は誰のためのげいじゅつさいだったのか 小川秀明インタビュー

ディレクターの思いはどこまで実現できたのか 予算や準備期間の枠があるなかで 国際の名を冠するげいじゅつさいとしてのビジョンと 実行過程で感じたハードルをサイアフ2024の小川秀明ディレクターが振り返る 開催ごとに刷新されるテーマがある一方で 小川ディレクターが次のチームに継承したい核となるコンセプトも語ってくれた

構成坂本のどかインタビュー実施日 2024年ごがつ13日

げいじゅつさいのはじまりのチェック項目は埋められていた

サイアフ2024で得られた手応えについて教えてください

手応えは十分なものでした 時間軸でいえば まず開幕前から このげいじゅつさいは僕がイメージする最低ラインは満たせるだろうとの予感がありました 僕たち 主催者側からの一方的な発信ではなく アーティストや市民がちゃんとげいじゅつさいの投げかけに反応してくれましたね そのなかでげいじゅつさいのテーマLAST SNOWの意味が 会期が迫るにつれ深化されていくのを実感できました サイアフ2024の構想実現にあたって制作したはじまりのチェックリストをげいじゅつさいの準備段階で常に検証していましたが それもサイアフ全体のチームとして概ね埋められていたから うまくいく予感が持てたのだと思います

開幕後のリアルなフィードバックは自分にもすぐに伝わってきましたし プレスや市民の反応 アーティストの満足度は肌身をもって感じていました 個人的なエピソードとしては 会期後半になるほど一緒に写真撮ってください未来劇場素晴らしかったですと 道端で声をかけられることが増えました笑 そんなピュアで直接的なフィードバックに強く感動したし 手応えが確信に変わった瞬間でした

そして閉幕後の今 時を置いて げいじゅつさいをどうやってつくったのか講演してほしいなど サイアフ2024という新しい創造エンジンのかたちに共感や好奇心を持った連絡がかなりあります それも手応えの一つですね

大テーマとオープンコール 裾野の広い体験の設計

小川さんがサイアフに残せた価値はなんでしょう

大きく二つあるかなと思います LAST SNOWという大テーマを設けたことと そしてテーマそのものを一つの問いとして げいじゅつさい全体をその問いに呼応するためのオープンコールという実験的なフレームとして捉えたこと その両方がげいじゅつさいとさまざまな人々との新しい関係を生み出したんじゃないかと思います オープンコールにしたことで出展作には新作が多く実現しました 今までげいじゅつさいに参加していなかったような人たちが 新たなチャレンジとして参画してくれたことも嬉しいですね

アーティストやコラボレーターたちはある意味で一番のげいじゅつさいユーザーでもあるわけだけれど その多くが僕らとのやりとりのなかで 参加したことの意義をちゃんと表明してくれました 彼らとしても手応えがあったのではと思います

大きな催しには無難なテーマがつきがちだけれど そのせいで何のために誰のためにという根本的なポイントが欠落したイベントも多い気がしています でも LAST SNOWを大テーマとして掲げられたことで 僕はげいじゅつさいが一つの立体的な映画のようなものになっていく予感を得ました

げいじゅつさいは街が舞台で 街という社会実験場をアートでどう変容させるかが重要になってきます げいじゅつさい全体が一つの問いになる そんな新しいフォーマットを共有できた気がします 創造的な問いが即ち新しい表現やプロジェクトを触発すること それが僕自身のこれからやりたいことにもなりました

市民に開かれたげいじゅつさいを目指していましたが 達成できたと思うことはありますか

アートファンに対して難解な存在にすることはいくらでもできるけれど 裾野を広げ好奇心を持って それに愛着を持ってもらい 新しい行動を触発することまで到達することは本当に難しいんです 作品選定の段階から げいじゅつさいに来たことのないような人たちがアクセスしやすいポイントを設計して 次のエンゲージメント 触発までのステップも含めたげいじゅつさいの基本戦略をチームに浸透させていきました 例えばエネスのAirship OrchestraやソニーデザインのINTO SIGHT at サイアフ2024 これらをエントリーゲートにしてサイアフ全体を楽しんだ来場者は多かったと思います

ディレクターが変わることを前提にチームビルドを考える

こうすればよかったという反省点はありますか

サイアフのディレクターは開催ごとに変わる仕組みですが ディレクターへの強いリスペクトが事務局内に継承されているのを感じました 一方で自分の権限がどこまで及んでいいのか 協調のあり方を測りきれなかったところもあった でも全部を細かくチェックすることはできなかったし しませんでした 各施設の担当者にとってもサイアフはチャレンジの機会だし 僕がげいじゅつさいを一つの自分の作品としても捉えていたように 各施設の展示はそこの担当者にとっての作品でもあったはずだから

一方で 全体の一貫性という点ではもっとやりようがあったのかもしれません 例えば1924年2124年を巡るアートの200年の旅というコンセプトは 僕から初期に打ち出してはいたテーマですけれど 捉え方は人それぞれ 未来を指向する時間軸の考え方 そのなかの小テーマの設定や作品のセレクト もし僕がもっと自分の主張を一貫させていたらどうなっていたか 考えたところはありましたね

ディレクターの権限の範囲を あらかじめ提示していればよかったのでしょうか

難しい問題です 先ほども言いましたけれど げいじゅつさいは自分の作品でもあると感じていましたから 役割の線引きは難しいところだし 組織や地域のコンテクストを把握して関係を構築するまでにはどうしても時間がかかるものです 毎回ディレクターが変わるサイアフの仕組みを前提としてどうやってチームを編成できるかは 事務局や札幌市を含めたマネジメントの話になるでしょうね ただ ガチガチに決めない方がいい気はしています げいじゅつさいが始動する段階である程度ガイドラインを設けて それ以降は何度か振り返る機会を設けるようにするといいのかもしれません

一番よくないのは ディレクターが一部しか見なくなってしまうことです 僕は今回 主要会場と28件の公募連携プロジェクトを全部体験しました そういう意味では一番サイアフ2024の全体像を知っていると思います それぞれの会場でたくさんのフィードバックや対話が生まれ それをファシリテーションする その役目はディレクターがやるべきだと思いましたね 全体を文字通り監督し 一つに仕立てていくことをディレクターの役割として その決定権を持つ人として設定しておくのがよいんでしょうね

国際性をどう定義するか

構想段階にはあったけれど抜け落ちてしまったものもあります 一番は国際性のことです 当初計画のあった国際カンファレンスは実現には至りませんでしたし ウェブサイトなどの多言語対応はリソースの課題があって二の次になってしまった これは日本の国際げいじゅつさいが共通して抱えている問題でもあるけれど 海外の作家を招へいしているだけでは国際的とは言えません

今後も国際性を語っていくのであればプログラムの設計としても それを仕掛ける国際的多様性のあるチームづくりなどもう一度再考する必要があると思います プログラムとしては カンファレンスでもライブイベントでも 世界中の人たちが注目するような何かシンボリックなものを一つ仕込めるとよいでしょう また海外からの多くの観光客が 今後このげいじゅつさいをめがけてくることも意図した方がいい 彼らが一鑑賞者じゃなく 参加者になれるようなプログラムがあったら新しいインパクトが生まれるでしょう

サイアフが国際性をどう定義するかは 今後サイアフが国際的な自覚と責任をどう持つかによると思います 例えばユネスコ創造都市ネットワークのメディアアーツ都市の一員として アートと自然 都市と自然という観点でグローバルなコンテクストのなかでステートメントを出したり 学会化したりするのも一つのやり方です メディアアートのメッカになっていくことができれば 専門家やリサーチャーが集まってくる可能性があるし 情報発信基地として交わされる議論を発信していけたら おのずと国際性のなかで役割が出てくるんではないでしょうか

今回はパンデミック後初めての開催で 試行錯誤の側面もあったものですから その点では今後に向けた新しいげいじゅつさいのプロトタイプづくりができたと思います

何のための 誰のためのげいじゅつさいか

これからげいじゅつさいをつくりたい方へのアドバイスをいただけますか

基本的なことだけれど 何のための 誰のためのげいじゅつさいかをクリアにしないといけないでしょうね 今回ディレクターのオファーがあったときに まず集客や観光収入のためにはやりたくないと宣言させてもらいました 僕なりに 何のための 誰のためのげいじゅつさいかを考えた結果が 社会のためのアートArt for Societyでした 具体的には げいじゅつさいを文化インフラに変容させること げいじゅつさいを未来の実験区を生み出す創造エンジンに変容させること そしてそれらを楽しむ市民参加を醸成することに注力しました

このげいじゅつさいは札幌市が主催していて 美術館や博物館 ギャラリーの展示とは役割がそもそも違うものです アートが社会や市民に広く還元されるさまをシーン光景として見せる必要があるのは当然のことだと思います 一方 札幌の現状としては 一般の人たちにとってアートと関わりを持つ機会がまだまだ少ないと感じます アートの力を生活に そして社会に還元するためには げいじゅつさいを新しいモードに変容させ 市民と一緒にげいじゅつさいをアップデートし続けていくことが重要です

新しい行政サービスの苗床

げいじゅつさいの準備にあたって 市の職員の方々にこのげいじゅつさいは未来の学校になると何度も説明してきたのは 業務としてやっていることが従来の文化事業の遂行だけでなく これからの文化インフラサービス提供の練習でもあるということをイメージしてもらいたかったからなんです げいじゅつさいそのものが学校になるとしたら 当然ながらそれは行政サービス 文化教育戦略として重要なもの 企業やアクティビストたちのための未来の実験区をまちに展開することは 新しい経済やイノベーションのための創造戦略と捉えることもできます

未来のげいじゅつさいは 新しい行政サービスを発明する苗床と捉えられるはずと確信しています 行政サービスにはいろいろあるけれど げいじゅつさいで育めるのはいわば創造の行政サービスです クリエイティブやイノベーションを触発するためのサービスをその自治体がユニークに提供するのなら 多様多才な人たちを札幌に惹きつけることができると思います 子育てがしやすい町に人が集まるように 創造的になれることがその自治体の売りになるんです サイアフを未来創造のための行政サービスと捉えることができたなら 市がなぜこのげいじゅつさいを続けていくのか 根本的で持続的なロジックができます そう考えると げいじゅつさいはアートの役割を拡大する 市民 そして未来市民としてのアーティストたちの新しいチャレンジを創出する機会なのかもしれないですよね

札幌国際げいじゅつさい2024記録集新しいげいじゅつさいのつくりかた 札幌国際げいじゅつさい篇より転載