ゲストディレクター対談|坂本龍一×大友良英

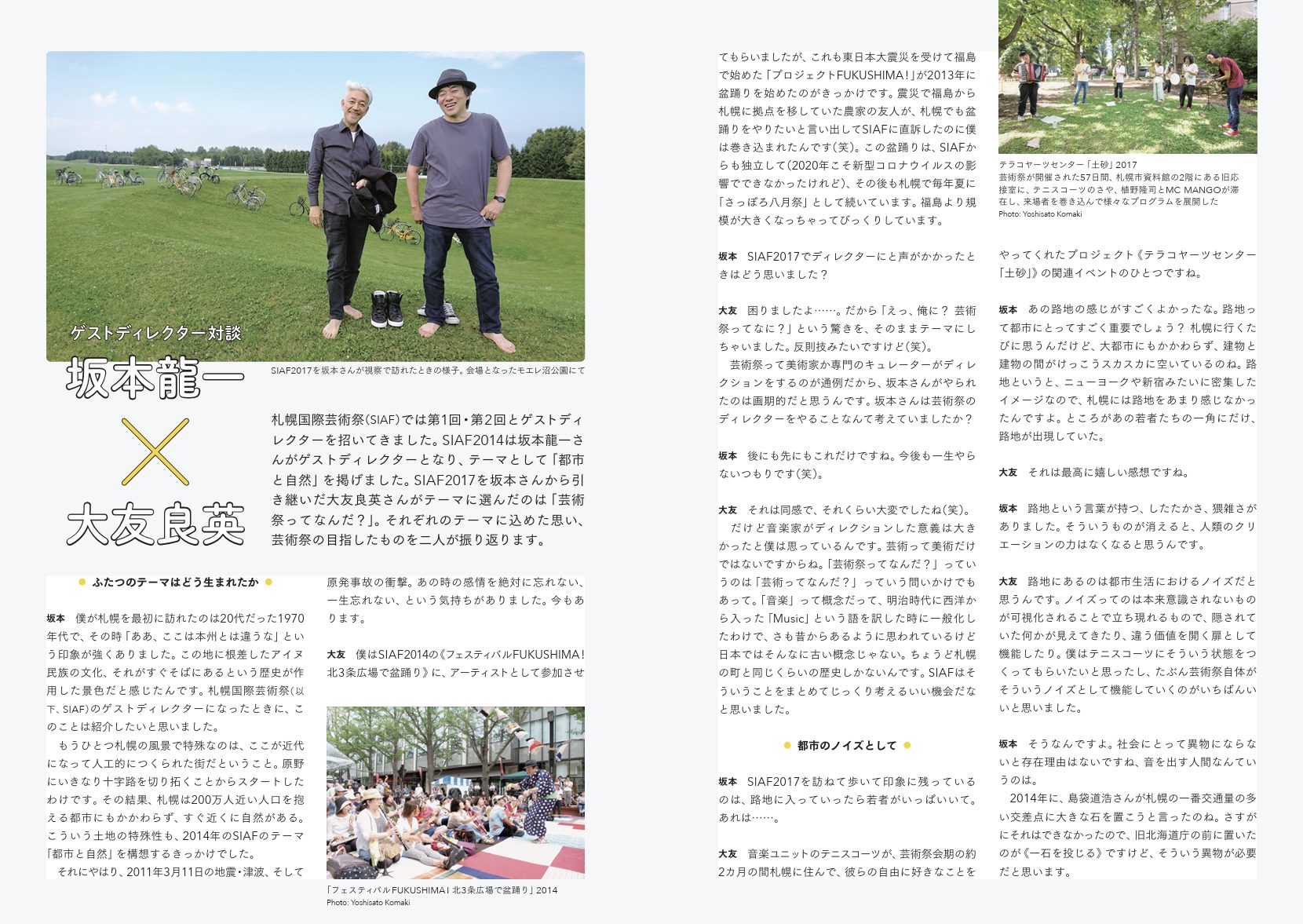

SIAF2017を坂本さんが視察で訪れたときの様子。会場となったモエレ沼公園にて

札幌国際げいじゅつさいサイアフでは第1回第2回とゲストディレクターを招いてきました サイアフ2014は坂本龍一さんがゲストディレクターとなり テーマとして都市と自然を掲げました サイアフ2017を坂本さんから引き継いだ大友良英さんがテーマに選んだのはげいじゅつさいってなんだ それぞれのテーマに込めた思い げいじゅつさいの目指したものを二人が振り返ります

パンフレット札幌国際げいじゅつさいってなに2020年1にがつ19日 初版発行より転載

- 本記事でご紹介している坂本龍一氏は 2023年にご逝去されました 故人のご功績を偲び 謹んで哀悼の意を表します 記事の内容はご生前のものです

ふたつのテーマはどう生まれたか

坂本 僕が札幌を最初に訪れたのは20代だった1970年代で その時ああ ここは本州とは違うなという印象が強くありました この地に根差したアイヌ民族の文化 それがすぐそばにあるという歴史が作用した景色だと感じたんです 札幌国際げいじゅつさい以下 サイアフのゲストディレクターになったときに このことは紹介したいと思いました もうひとつ札幌の風景で特殊なのは ここが近代になって人工的につくられた街だということ 原野にいきなり十字路を切り拓くことからスタートしたわけです その結果 札幌は200万人近い人口を抱える都市にもかかわらず すぐ近くに自然がある こういう土地の特殊性も 2014年のサイアフのテーマ都市と自然を構想するきっかけでした

それにやはり 2011年さんがつ11日の地震津波 そして原発事故の衝撃 あの時の感情を絶対に忘れない 一生忘れない という気持ちがありました 今もあります

大友 僕はサイアフ2014のフェスティバル FUKUSHIMA 北3条広場で盆踊りに アーティストとして参加させてもらいましたが これも東日本大震災を受けて福島で始めたプロジェクト FUKUSHIMAが2013年に盆踊りを始めたのがきっかけです 震災で福島から札幌に拠点を移していた農家の友人が 札幌でも盆踊りをやりたいと言い出してサイアフに直訴したのに僕は巻き込まれたんです笑 この盆踊りは サイアフからも独立して2020年こそ新型コロナウイルスの影響でできなかったけれど その後も札幌で毎年夏にさっぽろ八月祭として続いています 福島より規模が大きくなっちゃってびっくりしています

SIAF2017前夜祭「さっぽろ八月祭2017」 Photo by KOMAKI Yoshisato

坂本 サイアフ2017でディレクターにと声がかかったときはどう思いました

大友 困りましたよ だからえっ 俺に げいじゅつさいってなにという驚きを そのままテーマにしちゃいました 反則技みたいですけど笑

げいじゅつさいって美術家か専門のキュレーターがディレクションをするのが通例だから 坂本さんがやられたのは画期的だと思うんです 坂本さんはげいじゅつさいのディレクターをやることなんて考えていましたか

坂本 後にも先にもこれだけですね 今後も一生やらないつもりです笑

大友 それは同感で それくらい大変でしたね笑

だけど音楽家がディレクションした意義は大きかったと僕は思っているんです 芸術って美術だけではないですからね げいじゅつさいってなんだっていうのは芸術ってなんだっていう問いかけでもあって 音楽って概念だって 明治時代に西洋から入ったMusicという語を訳した時に一般化したわけで さも昔からあるように思われているけど日本ではそんなに古い概念じゃない ちょうど札幌の町と同じくらいの歴史しかないんです サイアフはそういうことをまとめてじっくり考えるいい機会だなと思いました

都市のノイズとして

坂本 サイアフ2017を訪ねて歩いて印象に残っているのは 路地に入っていったら若者がいっぱいいて あれは

大友 音楽ユニットのテニスコーツが げいじゅつさい会期の約2ヵ月の間札幌に住んで 彼らの自由に好きなことをやってくれたプロジェクトテラコヤーツセンター土砂の関連イベントのひとつですね

坂本 あの路地の感じがすごくよかったな 路地って都市にとってすごく重要でしょう 札幌に行くたびに思うんだけど 大都市にもかかわらず 建物と建物の間がけっこうスカスカに空いているのね 路地というと ニューヨークや新宿みたいに密集したイメージなので 札幌には路地をあまり感じなかったんですよ ところがあの若者たちの一角にだけ 路地が出現していた

大友 それは最高に嬉しい感想ですね

坂本 路地という言葉が持つ したたかさ 猥雑さがありました そういうものが消えると 人類のクリエーションの力はなくなると思うんです

大友 路地にあるのは都市生活におけるノイズだと思うんです ノイズってのは本来意識されないものが可視化されることで立ち現れるもので 隠されていた何かが見えてきたり 違う価値を開く扉として機能したり 僕はテニスコーツにそういう状態をつくってもらいたいと思ったし たぶんげいじゅつさい自体がそういうノイズとして機能していくのがいちばんいいと思いました

坂本 そうなんですよ 社会にとって異物にならないと存在理由はないですね 音を出す人間なんていうのは 2014年に 島袋道浩さんが札幌の一番交通量の多い交差点に大きな石を置こうと言ったのね さすがにそれはできなかったので 旧北海道庁の前に置いたのが一石を投じるですけど そういう異物が必要だと思います

げいじゅつさいの種を残す

坂本 島袋道浩さんの作品を旧道庁前に置き 初日にカムイノミというアイヌの神聖な儀式をできたことは特に忘れ難い出来事でした 文化が異なる者同士の対話は サイアフ2014の他の作品にも共鳴するテーマです

そして サイアフ2014で我々の拠点にしていた札幌市資料館に その後ボランティアの人が毎月のように自主的に集まったアートカフェができた 僕も一度参加させてもらったけど 市民が自主的に 一過性に終わらないで場を持続させようとしてくれたことがいちばん嬉しいかな

大友 そのおかげで資料館のスペースは サイアフ2017でも拠点にできたんです ここは象徴的な場所になっているなと思ったので 先ほど触れたテニスコーツにも拠点にしてほしいとお願いしましたし 僕がサイアフに関わる大きなきっかけをつくってくださり アドバイザーとしてとても重要な役割を担ってくださった札幌在住の音楽プロデューサーの沼山良明さんのアーカイブもここでやってもらいました

そうやって少しずつ地層のように積み重なっていっているのを感じながらやれたので 当時2回目を引き継ぐのはどんな感じですかと訊かれると長男が苦労した分 次男はすごい楽にやっていますと冗談でよく言っていました笑

テラコヤーツセンター「土砂」2017|芸術祭が開催された57日間、札幌市資料館の2階にある旧応接室に、テニスコーツのさや、植野隆司とMC MANGOが滞在し、来場者を巻き込んで様々なプログラムを展開した Photo: Yoshisato Komaki

世界がおなじ危機を通過したあとに

大友 坂本さんも僕もサイアフを通して近代ってなんだという問いかけをしていると思うんです 日本は近代を全部輸入文化として取り入れて その上にいま立っている 間違った部分も含めて取り入れているかもしれない それを問い直さずに 形だけ欧米型のげいじゅつさいを整えてもしょうがないっていうところでは一貫していたような気がします

坂本 その通りですね 2020年 3度目のサイアフが開かれるはずだった年に 自然のウイルスによって世界中で近代社会がガタガタになったわけじゃないですか だからあるべき次の社会を真剣に考えるチャンスなわけです

大友 そうですよね 世界中が同じ課題に向き合うことになったわけですから

坂本 だからサイアフ2023は それこそ形だけ整えたって意味がない この先の数年で近代が見直され 人と自然との関係が検証され その結果今までにないげいじゅつさいができる可能性があります それは新しい都市や社会の形を提案するものになるかもしれない 市民のみなさんも コロナ禍で精神的にも経済的にも落ち込んだかもしれないけれども よりよい未来を築くんだという気持ちで参加してほしい とにかく続けて開催してほしいですね 僕と大友さんが礎になったんだから笑

大友 最初の坂本さんの話のように 札幌はまだ歴史的に若い都市で だからこそ柔軟に変化できる気がしているんです よくお題目のように言われる市民参加ではなくて 本当に札幌に住んでいる人たちが動かせる余地が他の都市よりあるような気がする それは実際サイアフ2017のときに肌で感じたことです 路地じゃないところを路地にできる可能性がある街だと思う そういうところにすごく期待しています

Photoby zakkubalan ©2020 Kab Inc.

札幌国際芸術祭2014 ゲストディレクター

坂本 龍一 SAKAMOTO Ryuichi

1952年東京生まれ。音楽家。

1978年『千のナイフ』でソロデビュー。同年、細野晴臣、高橋幸宏と「YMO」を結成。散開後も、音楽・映画・出版・広告などメディアを越え活動。2013年は山口情報芸術センター[YCAM]10周年事業のアーティスティックディレクターとして、2014年は SIAF2014のゲストディレクターとしてアート界への越境も積極的に行っている。1990年より米国、ニューヨーク州在住。

Photo by Peter Gannushkin

札幌国際芸術祭2017 ゲストディレクター

大友 良英 OTOMO Yoshihide

1959年神奈川県生まれ。音楽家。

実験的な音楽からジャズやポップス、また映画やテレビの劇伴作家としても数多くのキャリアを有する。近年は「アンサンブルズ」の名のもと、コラボレーションを軸に展示作品や特殊形態のコンサートを手がけると同時に、一般参加型のプロジェクトにも力を入れている。2012年には、「プロジェクトFUKUSHIMA!」 の活動で芸術選奨文部科学大臣賞芸術振興部門を受賞。2017年はSIAF2017のゲストディレクターを務める。