令和7年度 第2回 教育喫茶令和7年度 第2回 教育喫茶

鑑賞プログラムの新規軸を作るアートがもっとたのしくなる方法とは鑑賞プログラムの新規軸を作る!アートがもっと楽しくなる方法とは?

サイアフプロジェクトルームオンラインSIAFプロジェクトルーム&オンライン

2025年9月27日 土曜日

2025

9月

27日

土曜日

レポートレポート

くがつ27日どようび 札幌市資料館サイアフプロジェクトルームにて 今年度2回目の教育喫茶を開催しました

教育喫茶は 教育関係者 学生 アーティストなどが集い 教育とアートに関する課題や可能性を話し合うコミュニティとして2023年に始まり 以来2か月に1回のペースで開催しています

前回しちがつ26日どようびに続く今年度2回目の開催となった今回は 鑑賞プログラムの新機軸を作るアートがもっとたのしくなる方法とはをテーマに 現在サイアフが開発中の子ども向け鑑賞プログラムを参加者のみなさんに体験していただき 意見交換と情報共有を行いました

今回は 学校の先生や美術館職員の方を中心に 会場とオンラインを合わせて14名の方にご参加いただき 初めて教育喫茶にご参加いただいた方も含め 大いに盛り上がりました

この鑑賞プログラムは 学校DEカルチャーという小学校に芸術文化を届ける札幌市の事業の中で 今年1いちがつに 小学6年生を対象に実施する予定です

今回の教育喫茶は この鑑賞プログラムを開発しているサイアフ2027スクールディレクターの漆崇博と フェスティバルディレクターの細川麻沙美の2名が店長講師を務めました また本プログラムの開発にあたっては 南幌町立南幌中学校の美術教諭である佐藤祈先生に監修していただいています

序盤では 漆ディレクターからサイアフスクールの概要と 今回の鑑賞プログラムの開発趣旨について説明があり その後 実際の授業を想定したデモ授業を行いました9月27日(土)、札幌市資料館SIAFプロジェクトルームにて、今年度2回目の教育喫茶を開催しました。

教育喫茶は、教育関係者、学生、アーティストなどが集い、教育とアートに関する課題や可能性を話し合うコミュニティとして2023年に始まり、以来2か月に1回のペースで開催しています。

前回7月26日(土)に続く今年度2回目の開催となった今回は、「鑑賞プログラムの新機軸を作る!アートがもっと楽しくなる方法とは?」をテーマに、現在SIAFが開発中の子ども向け鑑賞プログラムを参加者のみなさんに体験していただき、意見交換と情報共有を行いました。

今回は、学校の先生や美術館職員の方を中心に、会場とオンラインを合わせて14名の方にご参加いただき、初めて教育喫茶にご参加いただいた方も含め、大いに盛り上がりました。

この鑑賞プログラムは、「学校DEカルチャー」という小学校に芸術文化を届ける札幌市の事業の中で、今年11月に、小学6年生を対象に実施する予定です。

今回の教育喫茶は、この鑑賞プログラムを開発しているSIAF2027スクールディレクターの漆崇博と、フェスティバルディレクターの細川麻沙美の2名が店長(講師)を務めました。また本プログラムの開発にあたっては、南幌町立南幌中学校の美術教諭である佐藤祈先生に監修していただいています。

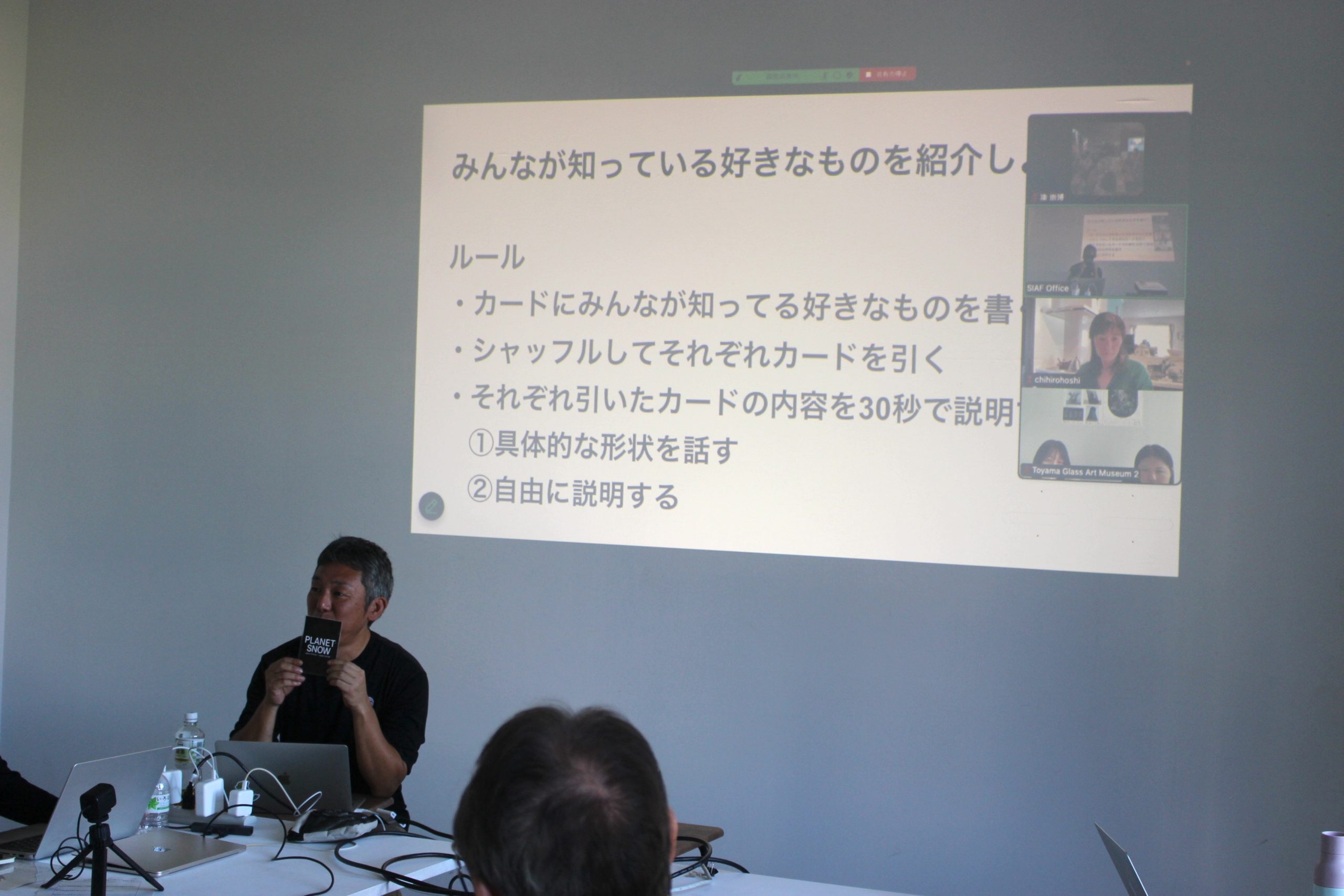

序盤では、漆ディレクターからSIAFスクールの概要と、今回の鑑賞プログラムの開発趣旨について説明があり、その後、実際の授業を想定したデモ授業を行いました。

デモ授業ではまず 細川ディレクターより 小学校科目である図工から 中学校になると美術へ移行することを意識したアート作品美術作品とはに関する導入とともに サイアフで過去に展示した現代アート作品がいくつか紹介されました

デモ授業ではまず、細川ディレクターより、小学校科目である図工から、中学校になると美術へ移行することを意識した「アート作品(美術作品)とは?」に関する導入とともに、SIAFで過去に展示した現代アート作品がいくつか紹介されました。

カードを用いた鑑賞プログラム体験カードを用いた鑑賞プログラム体験

アート作品を楽しむ方法は まずみんなでいろいろ話してみることが大切ではないかと説明があり 続いて漆ディレクターによる鑑賞トレーニングのためのカードゲームに移りました

参加者は3名ずつのグループに分かれ ゲームの開始です 最初のテーマは みんなが知っている好きなものを紹介しようです

ルールは以下の通りですアート作品を楽しむ方法は、まず「みんなでいろいろ話してみる」ことが大切ではないかと説明があり、続いて漆ディレクターによる鑑賞トレーニングのためのカードゲームに移りました。

参加者は3名ずつのグループに分かれ、ゲームの開始です。最初のテーマは、「みんなが知っている好きなものを紹介しよう」です。

ルールは以下の通りです。

- カードに みんなが知っている好きなものを書くカードに、みんなが知っている好きなものを書く

- カードをシャッフルし それぞれカードを引くカードをシャッフルし、それぞれカードを引く

- それぞれが引いたカードの内容を 他の人に30秒で説明するそれぞれが引いたカードの内容を、他の人に30秒で説明する。

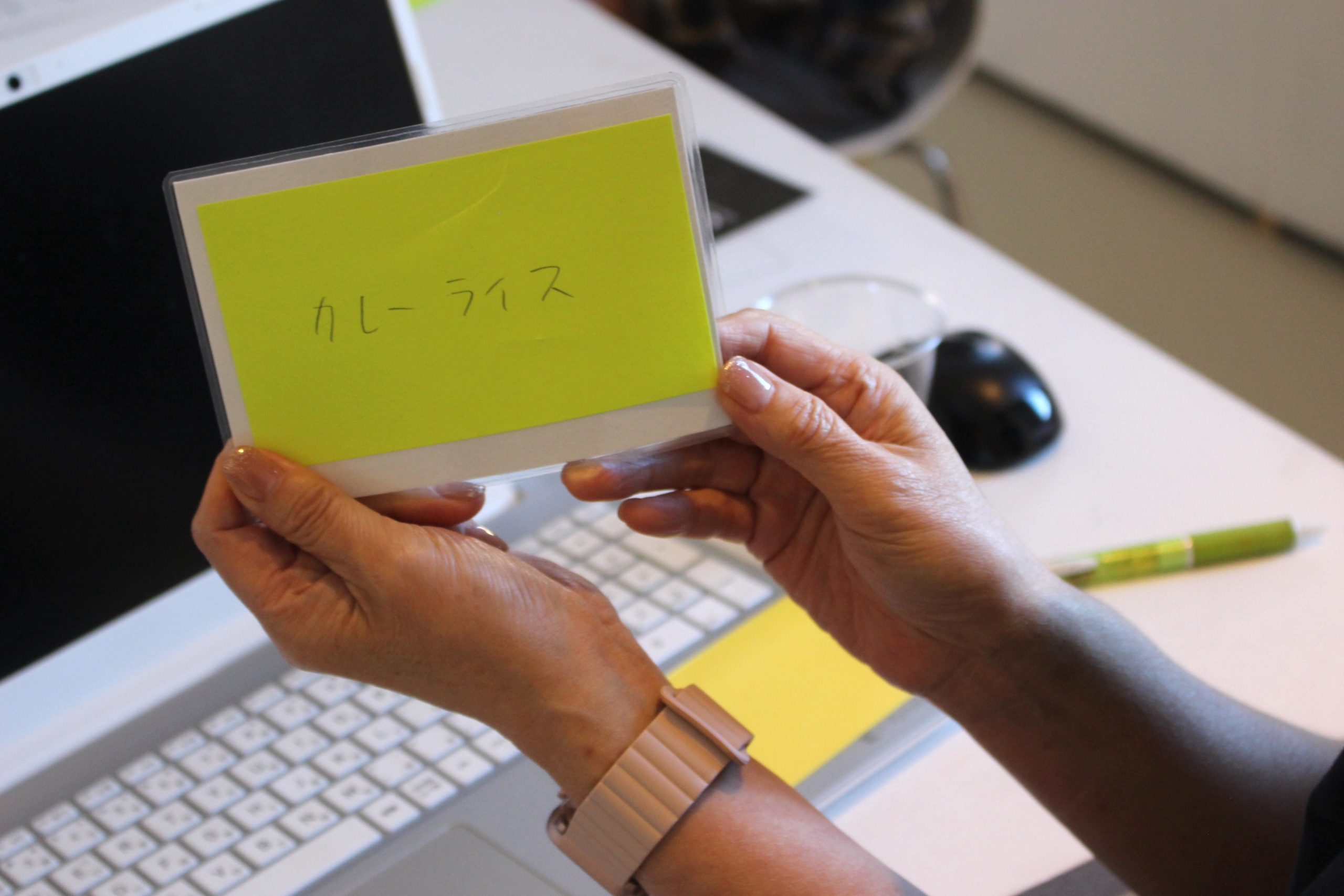

参加者の皆さんは悩みながらも 様々なものの名前や絵をカードに書き込んでいきます やはり人気なのは食べ物で カレー ソフトクリーム ドーナツなど美味しいものが並びました その他 バイク パソコン カエルなど 個性豊かな好きなものが登場しました参加者の皆さんは悩みながらも、様々なものの名前や絵をカードに書き込んでいきます。やはり人気なのは食べ物で、カレー、ソフトクリーム、ドーナツなど美味しいものが並びました。その他、バイク、パソコン、カエルなど、個性豊かな「好きなもの」が登場しました。

カードを引いた後は 書かれているものについて説明します よく知っているものでも いざ説明するとなると案外難しいようで 参加者の皆さんは真剣に取り組んでいましたカードを引いた後は、書かれているものについて説明します。よく知っているものでも、いざ説明するとなると案外難しいようで、参加者の皆さんは真剣に取り組んでいました。

次のテーマは 自分だけが好きなものを紹介しようです

最初のテーマとは異なり 他のみんなは知らないかもしれないけれど 自分は好きというものを書いていきます 今度は 自分で書いたものについて自分で説明を行います

参加者の皆さんは さらに悩みながらカードに書き込んでいきます 誰でも知っているものでなくてもよいので より個性的なものの名前や絵が登場します モルック トゥクトゥク コーヒー焙煎機 お気に入りのバイオリニストの名前を挙げた方もいました次のテーマは、「自分だけが好きなものを紹介しよう」です。

最初のテーマとは異なり、「他のみんなは知らないかもしれないけれど、自分は好き」というものを書いていきます。今度は、自分で書いたものについて自分で説明を行います。

参加者の皆さんは、さらに悩みながらカードに書き込んでいきます。誰でも知っているものでなくてもよいので、より個性的なものの名前や絵が登場します。モルック、トゥクトゥク、コーヒー焙煎機、お気に入りのバイオリニストの名前を挙げた方もいました。

自分の好きなものについての説明に一層熱が入り それぞれの持ち時間30秒では 短すぎるようでした

このゲームは 作品を説明できるようになるにはどんなことを知っていたら良いかを自然と身につけてもらうことを目的としています

それを踏まえてゲーム実践後 小学生に向けた鑑賞プログラムとしての改善点について 参加者の皆さんからフィードバックをいただきました自分の好きなものについての説明に一層熱が入り、それぞれの持ち時間30秒では、短すぎるようでした。

このゲームは、作品を説明できるようになるにはどんなことを知っていたら良いかを自然と身につけてもらうことを目的としています。

それを踏まえてゲーム実践後、小学生に向けた鑑賞プログラムとしての改善点について、参加者の皆さんからフィードバックをいただきました。

- カードを他の人に見せずに クイズ形式にしたほうが 参加者は言葉を紡ぐようになるのではないかカードを他の人に見せずに、クイズ形式にしたほうが、参加者は言葉を紡ぐようになるのではないか

- あらかじめ題材が記入されたカードを使用すると 説明する力は高まるのではないかあらかじめ題材が記入されたカードを使用すると、説明する力は高まるのではないか

- 現在の教育現場で大切だとされている情報活用能力を養うにあたって こういった言語化 視覚化の訓練は役に立つのではないか現在の教育現場で大切だとされている情報活用能力を養うにあたって、こういった言語化、視覚化の訓練は役に立つのではないか

など 有意義な意見を多数いただくことができました

議論は盛り上がり 話は尽きませんでしたが あっという間に終了時間となってしまいましたなど、有意義な意見を多数いただくことができました。

議論は盛り上がり、話は尽きませんでしたが、あっという間に終了時間となってしまいました。

参加者の声参加者の声

参加してくださった方からは 以下のようなご感想をいただきました アンケート一部抜粋

参加してくださった方からは、以下のようなご感想をいただきました。(アンケート一部抜粋)

- 子どもたちの中で 何かを言語化して表現することは得意不得意があるけれど 自分の好きなものを紹介することはハードルが低くなり 話しやすいのではと感じた子どもたちの中で、何かを言語化して表現することは得意不得意があるけれど、自分の好きなものを紹介することはハードルが低くなり、話しやすいのではと感じた。

- アウトリーチとしても 図画工作美術以外の教科と組み合わせた授業のプログラムや構成は大きなヒントになったアウトリーチとしても、図画工作・美術以外の教科と組み合わせた授業のプログラムや構成は大きなヒントになった。

- 学校教育と連携していることは げいじゅつさいがより身近なものになり 本当に素晴らしい取り組みだと思う学校教育と連携していることは、芸術祭がより身近なものになり、本当に素晴らしい取り組みだと思う。

- 授業の準備へのコスト等 教員として考えさせられる示唆がいくつもあった授業の準備へのコスト等、教員として考えさせられる示唆がいくつもあった。

今回 参加者の皆様から多くのフィードバックをいただいたことで 開発中の鑑賞プログラムは大幅にブラッシュアップできそうです

ご参加いただいた皆さま ありがとうございました

今後の教育喫茶では 引き続き参加者の皆様と意見を交わしつつ アートとテクノロジーの可能性を探りながら 新たな学びの形について模索し サイアフスクールの出前授業などでの活用も視野に入れていきます 次回は1いちがつに開催予定です 詳細は決定次第こちらでお知らせします

教育喫茶では 教育関係者や学生 アーティストなどが集い 様々なテーマに基づいた実験的なプログラムを制作したり体験したりする中で 学校とげいじゅつさいがこれからの教育を共に考え 創造するプラットフォームとなることを目指しています

興味のある方 参加希望の方は事務局までお問い合わせください

お問い合わせ先operationsiaf.jp

今回、参加者の皆様から多くのフィードバックをいただいたことで、開発中の鑑賞プログラムは大幅にブラッシュアップできそうです。

ご参加いただいた皆さま、ありがとうございました!

今後の教育喫茶では、引き続き参加者の皆様と意見を交わしつつ、アートとテクノロジーの可能性を探りながら、新たな学びの形について模索し、SIAFスクールの出前授業などでの活用も視野に入れていきます。次回は11月に開催予定です。詳細は決定次第こちらでお知らせします。

「教育喫茶」では、教育関係者や学生、アーティストなどが集い、様々なテーマに基づいた実験的なプログラムを制作したり体験したりする中で、学校と芸術祭が「これからの教育」を共に考え、創造するプラットフォームとなることを目指しています。

興味のある方、参加希望の方は事務局までお問い合わせください。

お問い合わせ先:operation@siaf.jp

イベント情報イベント情報

―令和7年度第2回教育喫茶9/27(土)開催―

「教育喫茶」は、教育に関わる先生や学生、アーティストなどが集い、教育とアートに関する課題や可能性を話し合うコミュニティの場です。2023年に初回開催後、隔月ペースで活動しています。

芸術作品や美術作品には、作る楽しさだけではなく見る楽しさがあります。SIAFスクールでは、図工や美術の教科の中で語られる「鑑賞」という体験について、より発展的な考え方と方法を編み出してくために、子ども達が作品を作る、あるいは見方を伝えるだけではなく、自ら解説・案内するガイドプログラムの開発にチャレンジしています。

今回の教育喫茶では、現在開発中の鑑賞プログラムを参加者の皆さんに体験いただき、より充実したプログラムを教育現場や札幌国際芸術祭の舞台で展開していくための意見交換・情報交換となる場を作りたいと考えています。皆さんのご参加をお待ちしております。

プログラム監修:佐藤 祈(南幌町立南幌中学校 教諭)

日時:9月27日(土)14:00〜16:00(現地/オンラインともに開場:13:45〜)

会場:札幌市資料館2F SIAFプロジェクトルーム&オンライン

店長:漆 崇博(SIAF2027スクールディレクター)/細川麻沙美(SIAF2027フェスティバルディレクター )

定員:無料・要申込(会場定員先着15名/オンライン制限なし)

※ZoomのURLはお申し込みいただいた方に後日お知らせします。

持ち物:パソコン(タブレットでも可)

申込:

参加をご希望の方は

9/25(木)17:00までに

operation@siaf.jp まで「現地」もしくは「オンライン」と記載の上メールでご連絡ください。

※当日は活動記録として撮影を行うほか、撮影した写真を札幌国際芸術祭のホームページ等で公開する場合があります。支障のある方は当日お声がけください。

過去の教育喫茶はこちらからご覧ください