札幌の冬を変える!札幌国際芸術祭の10年を振り返る

Photo by Noriko Takuma

この記事は第20回世界冬の都市市長会議開催記念イベント連携企画札幌の冬を変える札幌国際げいじゅつさいの10年を振り返るにて掲載された展示パネルを転載したものです

札幌の冬を変える札幌国際げいじゅつさいの10年を振り返る

第20回世界冬の都市市長会議の札幌開催を記念して ここ札幌文化芸術交流センター SCARTSで 札幌国際げいじゅつさいサイアフの紹介展示を行うことになりました

札幌国際げいじゅつさい サイアフは 3年に一度開催される特別なアートイベントとして 2014年の夏に始まりました それから10年後の今年 札幌の魅力を一層発信できる冬開催となり いちがつ~にがつにサイアフ2024を開催しました 今回の紹介展示では サイアフが冬に実現させてきたプログラムとともに10年の歴史を振り返ります サイアフをご存知の方も初めて知る方も 是非この10年の歩みを映像資料とともにご覧ください

札幌国際げいじゅつさいはこれからも札幌の冬を盛り上げていきます

世界冬の都市市長会 WWCAM World Winter Cities Association for Mayors は 世界中の冬の都市がまちづくりを学び合うための国際ネットワーク です 現在 世界9カ国22都市が会員です この市長会誕生の地札幌で 本年1にがつ17日~19日にかけて国際会議が開催されています

目次

サイアフと冬

札幌国際げいじゅつさいサイアフは 2014年2017年は夏 2020年は中止 2024年は冬のイベントとして開催しました この展示では サイアフと冬に焦点をあて 冬期の開催となったサイアフ2020/サイアフ2024 サイアフの実験的なプラットフォームとして継続的に 冬のRD研究開発などを実践してきたサイアフラボ そして世界中から200万人以上の来場者が訪れるさっぽろ雪まつりでのサイアフの取り組みをご紹介します

サイアフは 2012年ろくがつに札幌市によって策定された札幌国際げいじゅつさい仮称基本構想に則り開催してきました この基本構想では 札幌が有する都市の魅力と自然の豊かさに着目し 都市と自然というサイアフの基本方針が掲げられています はつかいさいとなったサイアフ2014では 基本方針をそのままテーマとして設定し 夏の札幌における都市と自然にフォーカスしたげいじゅつさいとなりました 同様に サイアフ2017も夏に実施し 比較的過ごしやすい気候であることから 観光シーズンとも重なって 札幌国際げいじゅつさいは一定の知名度を得ました

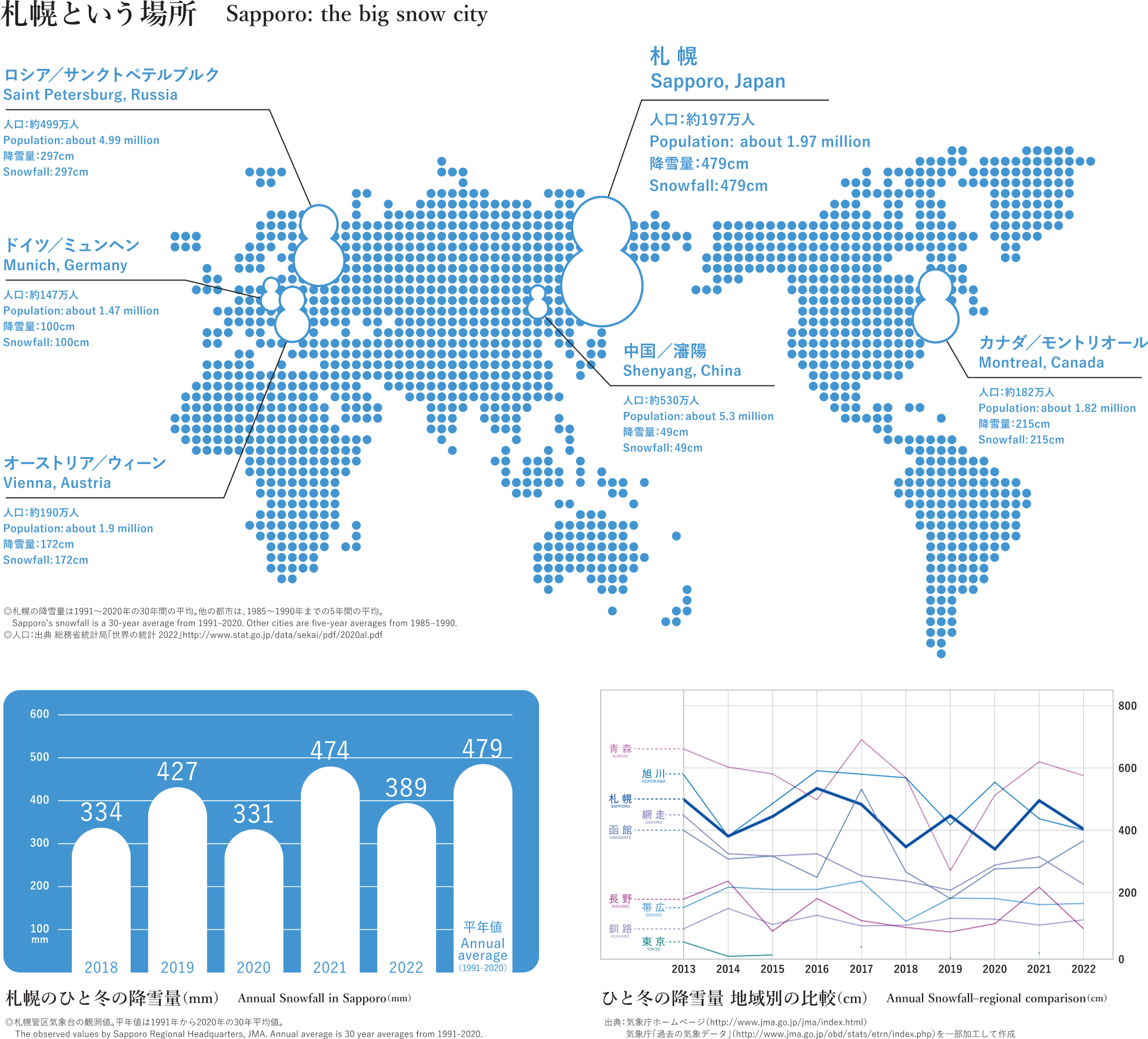

一方 基本構想には夏開催を基本とするが 冬開催も検討するという記述もあります 世界の都市と比較すると 札幌の特徴として冬 そして雪の多さを挙げることができるでしょう 人口100万人以上が住む大都市で 平年5mほどの降雪量があるのは世界でも札幌だけ そうした背景を踏まえて 過去にもサイアフとしてさっぽろ雪まつりに参加したり この時期に合わせて 数々の冬のプログラムを実施してきました そしてサイアフ2020では 初めて冬開催に舵が切られましたが 新型コロナウイルス感染症の影響で中止 その後サイアフ2024において ついに冬開催が実現します

気象条件や交通インフラ 年末年始にかかるスケジュールなど さまざまな困難を乗り越えて初めて冬の開催に漕ぎ着けたサイアフ2024 では LAST SNOWというテーマのもと 札幌の冬の一大イベントであるさっぽろ雪まつりの一角 大通公園2丁目エリアも会場のひとつとなりました さらに モエレ沼公園では未来の札幌の運動会を実施するなど 各所で冬ならではの展示イベントが実現しました

世界有数の豪雪都市である札幌 その特徴魅力がもっとも際立つ冬のげいじゅつさいは 夏開催よりもサイアフの独自性を際立たせるものとなったと言えるでしょう これからも札幌国際げいじゅつさいは札幌の冬を一層盛り上げていきます

札幌国際げいじゅつさい2020

2014年 2017年の札幌国際げいじゅつさいは 夏から秋にかけて開催しました この2回の開催を踏まえて サイアフ2020では札幌の特徴や魅力をさらに生かすとともに その魅力を直接感じることができる冬季での開催を決定しました またこの回から タイトルとテーマを日本語英語に加えてアイヌ語でも表記することになりました

サイアフ2020のテーマはOf Roots and Clouds ここで生きようとする Sinrit / NiskurSinritは根ルーツ Niskurは雲の意 大地に張る根 rootsと大空に浮かぶ雲 clouds は まさに北海道 札幌の広大な自然を象徴する情景です 一方でクラウドという言葉は 昨今のデジタルネットワークのイメージにも繋がります

地球規模の未来への歩みの中で ここで生きようとするすべての人々が それぞれの視座より世界を見つめる方法を獲得し 会期が終わった以後もその眼差しの交流と循環が続くような どっしりと大地に根を下ろしたげいじゅつさいを目指す そのような意図を持ったテーマでした

会場と企画

サイアフ2020では さっぽろ雪まつり会場や オープンしたばかりの札幌市民交流プラザの他 過去2回に続く札幌芸術の森やモエレ沼公園など 市内8つの施設会場と複数の特設会場での展示プロジェクトが予定されていました 具体的には 2020年1にがつの開幕予定に向けて 札幌都心北融雪槽を絡めた展示 そして1年前から滞在とリサーチを踏まえて制作を行ったYukikaki Research Stationなど 冬ならではの展示プロジェクトの実施準備を進めていました

しかし 概要を発表した2020年にがつの記者発表直後から 新型コロナウイルス感染症が世界的に流行 しちがつに開催中止を公表しました

サイアフ2020特別編

しかしながら 当初の開幕予定であった1にがつにはサイアフ2020特別編として 特設ウェブサイトサイアフ2020マトリクス 動画配信サイアフ TV オンラインプログラムなどを複合的に展開しました 翌2021年にがつには札幌文化芸術交流センターSCARTSにて展示サイアフ2020ドキュメントを開催し 中止に至るまでの詳細な経緯 サイアフ2020で各会場に展示される予定だった作品の一覧 サイアフ2020特別編の全貌 アーティストインタビューから抜粋した札幌サイアフに対する思いなどを広々としたスペースを使ってまとめました

初めての冬開催を予定していたサイアフ2020は残念ながら中止となってしまいましたが 次回開催のサイアフ2024に向けて 冬ならではの計画やその振り返り さまざまなノウハウやコネクションが引き継がれていくことになります

札幌国際げいじゅつさい2024

札幌国際げいじゅつさい2024の最大の挑戦は冬季開催でした 札幌市最大級の観光イベントであるさっぽろ雪まつりの期間を含むいちがつ20日からにがつ25日までの37日間にわたり開催し 18の国と地域から84組のアーティストの作品が集まりました

テーマ

テーマはLAST SNOWとし サブテーマは日本語 英語 アイヌ語でそれぞれはじまりの雪Where the Future BeginsUpasteウパㇱテとしました 世界的なパンデミックや戦争などの絶え間ない危機 加速するテクノロジーの発展や気候変動 社会は目まぐるしく変化しています 札幌では当たり前に存在している雪の意味や雪が作り出す風景もまた 変化すると予測されています 雪とは何か 100年後の札幌はどうなっているのか これからの地球と共生するために何が必要か 未来に向けた創造と行動を呼びかけるテーマとなりました

会場と企画

主要6会場は200年の旅と未来の冬の実験区の2つのストーリーに基づいて設計されました 200年の旅では アートを通して未来を体験し考え行動を促す未来劇場 現在にフォーカスし さまざまなコラボレーターがきょうそうした札幌文化芸術交流センターSCARTS 美術館のコレクションと現代のアーティストによる新作インスタレーションなどを用いて過去から現在までの100年を表現したほっかいどうりつきんだいびじゅつかんで それぞれの時代が反映された展示を行いました

一方未来の冬の実験区は とある未来の雪のまちをコンセプトに移動や暮らしをテーマとしたさっぽろ雪まつり大通2丁目会場 メディアアーツの森というタイトルのもと 2つの展覧会を実施した札幌芸術の森美術館 冬の屋外環境を活かした実験的な企画展示を実施したモエレ沼公園で構成されました

公募連携プロジェクト

未来に向けて走り出してみる 互いに気づきあってみるという意味を込めたアイヌ語サブテーマウパㇱテをキーワードに 公募13件 連携15件のプロジェクトが集結 サイアフは美術展を中心とするげいじゅつさいではありますが この公募連携プロジェクトには福祉などをテーマにした演劇や ライブエレクトロニクスなどのコンサート アイヌ文化に根ざした新旧の作品を紹介する展覧会 展覧会資材をリサイクルする取り組み 北国の冬ならではの雪や氷を用いた屋外展示 ミニスキージャンプ大会など多様なプログラムが含まれ ともに札幌の冬を盛り上げました

サイアフスクール

げいじゅつさいを学校にをキーワードに 新しい学びの場をつくる体験型プログラムサイアフスクールを会期前から展開しました アーティストが開発したアプリケーションを活用し自分だけの雪の結晶をつくるプログラミングワークショップでは アーティスト自身やサイアフスタッフが札幌市内の小中学校12校を訪れ 853名の児童生徒が参加 制作されたたくさんの雪の結晶は 未来劇場内の巨大スクリーンに降り注ぎ 参加者がげいじゅつさいを舞台にした創作展示に主体的に参加する機会となりました

サイアフラボと札幌市資料館旧札幌控訴院

サイアフラボ

サイアフラボはサイアフはつかいさいの翌年の2015年 多種多様なプロジェクトの集合体として誕生しました その後 活動方針や内容を変化させながら ジャンルの垣根を超えたオープンで実験的なプラットフォームとして活動を続けてきました

サイアフのテーマであり 札幌の特色でもある都市と自然に沿って 札幌ならではの文化芸術の醸成と発信をしながら 北国ならではのクリエイティビティを模索する研究開発RDアーティストの立場に立って実際に作品制作展示や公演を行うアートプロジェクト人材発掘育成と人的ネットワークの構築を3本の柱として それらを有機的に結びつけたプログラムを実施 特に冬におけるRDは サイアフラボの活動の初期から 形を変えながら継続的に行われてきました 大通西13丁目に位置する札幌市資料館旧札幌控訴院は 2015年の活動開始から現在に至るまで サイアフラボの活動拠点となっています

Bent Icicle Project -Tulala-ツララボ

2015年からのプロジェクトBent Icicle Project -Tulala-ツララボでは 北海道の冬になじみの深いつららをテーマに つららのできる環境のデータ収集や歴史などを調査しながら つららを人工的につくることを試みています

2016年から2020年まで 札幌の冬の一大イベントさっぽろ雪まつりの期間に合わせてさっぽろたるひたるひまつりを開催し 札幌市資料館旧札幌控訴院を会場に 毎年アップデートした展示を行いました

冬のRD

2018年からは冬のRDとしてさらに範囲を広げ 北国ならではの都市インフラの姿を捉え直し その意味について継続的に考えるプロジェクトがスタート 除雪車の位置情報を可視化することで札幌のかたちを浮かびあがらせようとする試みや 雪堆積場の定点撮影を通して除雪や排雪などの都市機能に着目することを起点に 毎年冬には札幌文化芸術交流センター SCARTSと共同し 展覧会として成果やプロセスを紹介しました

サイアフ2024では これまでの実績をまとめてSCARTS会場で公開 札幌独自の都市と自然にまつわる冬のRDが集約された展示となり 除雪彫刻除雪車のGPS測位データと地形データでみる大雪のまちは展示期間終了後 札幌の自然環境と都市機能を顕著に表すものとして 札幌市役所の庁舎内で展示されました

サイアフと雪まつり

さっぽろ雪まつり

日本中世界中から観光客が訪れる札幌最大級のイベントさっぽろ雪まつり 1950年に地元の中高生が6基の雪像を大通公園に設置したことから始まり 現在では約一週間の会期中にのべ200万人以上が訪れます

毎年にがつ上旬に開催のため 夏場に開催したサイアフ2014 2017の本祭では会場にはなり得ませんでしたが サイアフ2017の先行プログラム トット商店街 サイアフ2024のとある未来の雪のまちでは サイアフが公式参加しました 冬開催を目指しながら世界的なパンデミックの影響で中止となったサイアフ2020では 山口情報芸術センター[YCAM] とのコラボレーションを計画 コロガルスノープレイグラウンドと題した大掛かりな体験型コンテンツの実施を予定していました

札幌国際げいじゅつさい2017 トット商店街

トット商店街は 第68回さっぽろ雪まつりの公式プログラムとして実施されたサイアフ2017のプロジェクト 黒柳徹子さんトットちゃんをモチーフにした巨大な雪像を使ったパフォーマンスで 芸術監督を務めた岸野雄一さんの完全オリジナル作品でした

高さ約12メートルの大雪像の中央には巨大なテレビ画面 両脇には商店街の街並み 上部には笑顔が印象的なトットちゃんが設置されています 高度成長期の日本は 商店街が元気で人は街頭に集まりみんなでテレビを見ていたといいます テレビというメディアが広く普及していく中で トットちゃんはそのミューズとして大活躍しました 雪像に設置された巨大なテレビ画面には プロジェクターで映し出された日本の四季折々の暮らしや農夫の日常などが描かれ 同時に影絵と演者による演劇も繰り広げられました ナレーションは黒柳徹子さん 12分間のパフォーマンスは 多彩な要素映像 音楽 パフォーマンスを凝縮したステージであり さっぽろ雪まつりとサイアフ2017を象徴する一大イベントとなりました

札幌国際げいじゅつさい2024 とある未来の雪のまち

さっぽろ雪まつりの会場となった大通公園は 1丁目から12丁目まで11ブロックに分かれており 各ブロックは道路で隔たれています サイアフ2024では2丁目会場をまるごと使いとある未来の雪のまちを表現しました

光と音の体験型作品Airship Orchestraを公園に見立て 自動運転モビリティやコンパクトな暮らしを実現する小屋 移動店舗などを配置 架空のAIラジオ番組 光線で空を照らす街灯 新しい機能的サインや指向性スピーカー 森資源の活用などが雪のまちでどう機能するのか 市民参加や持続可能性 循環性はいかにまちに実装し得るのか さまざまな未来への問いを投げかけました テクノロジーがどのように取り込まれ 人工的なまちと自然環境はどのような関係になるべきか 未来のまちを切り取り表現する実験都市として空間を設計しました